Eiskeimbildende Partikel und Wolkenbildung

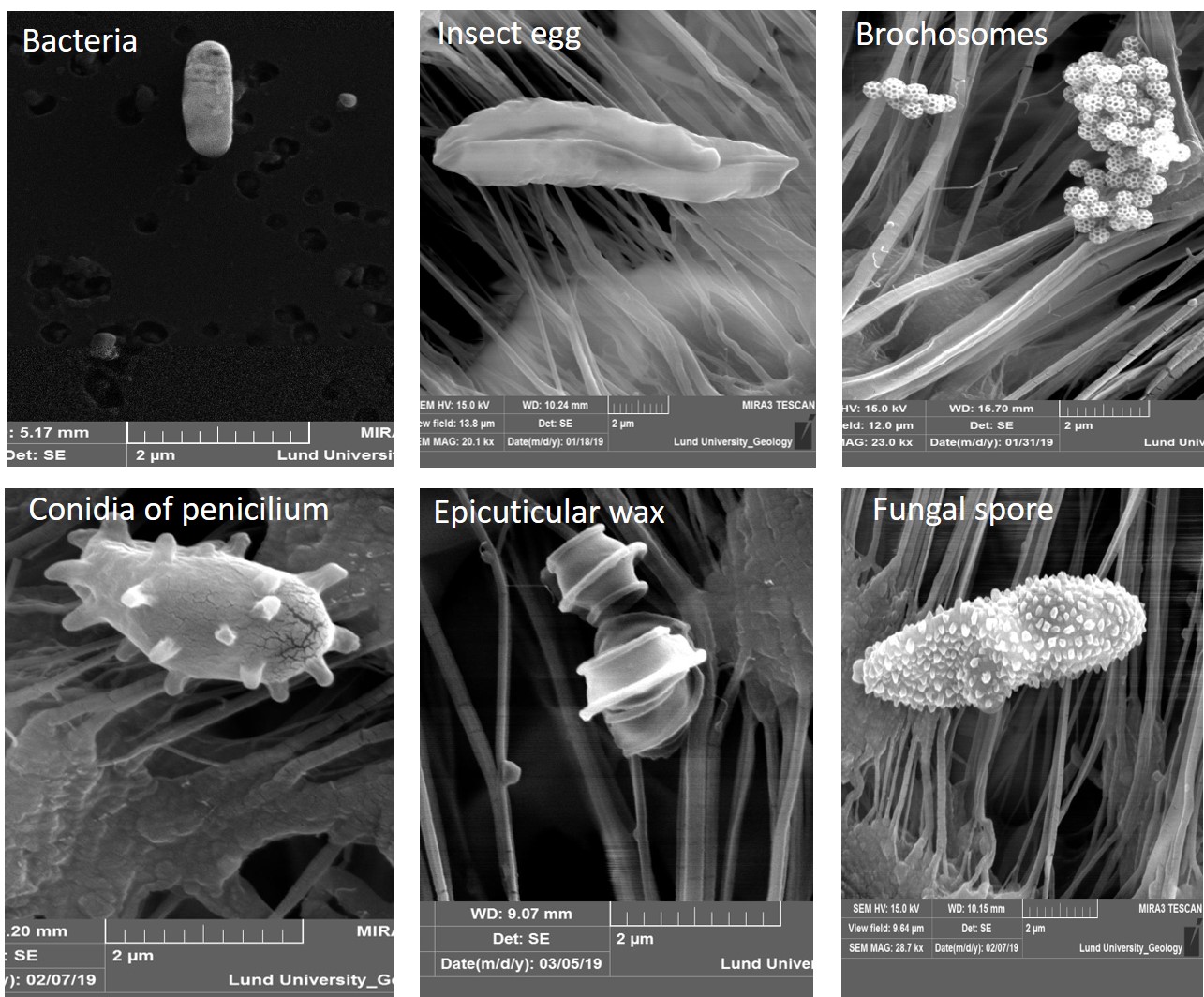

Um Wolken zu bilden und letztlich Niederschlag zu ermöglichen, sind winzige Teilchen, sogenannte Aerosole, entscheidend. Manchmal kondensiert Wasser direkt an einem Aerosol, das als Wolkenkondensationskeim fungiert. In anderen Fällen wirken Aerosole als eiskeimbildende Partikel (INPs), was bedeutet, dass sie anstelle von Wassertröpfchen als Keim für winzige Eiskristalle dienen. INPs können Staub oder Bioaerosole wie Bakterien oder Pilzsporen sein, aber sie sind eine seltene Unterklasse dieser Aerosole mit besonderen Eigenschaften.

Trotz der Tatsache, dass nur wenige Aerosole als INPs fungieren können, wird der Großteil des globalen Niederschlags über den Weg der Eisnukleation gebildet. Daher ist dieser Prozess extrem wichtig für das Verständnis des Erdklimas. Leider ist die Beobachtung von INPs in der Atmosphäre sehr komplex und arbeitsintensiv. Infolgedessen gibt es große Wissenslücken, die ihre Verteilung, jahreszeitlichen Schwankungen und Quellen betreffen. Außerdem fehlen uns aussagekräftige Messungen in weitgehend unberührten Regionen. Daten aus solchen Gebieten könnten uns Aufschluss über vorindustrielle Bedingungen geben. Eine solche Referenzlinie ist unerlässlich, um die anthropogenen Auswirkungen auf INPs abzuschätzen und herauszufinden, wie sie durch den Klimawandel beeinflusst werden könnten.

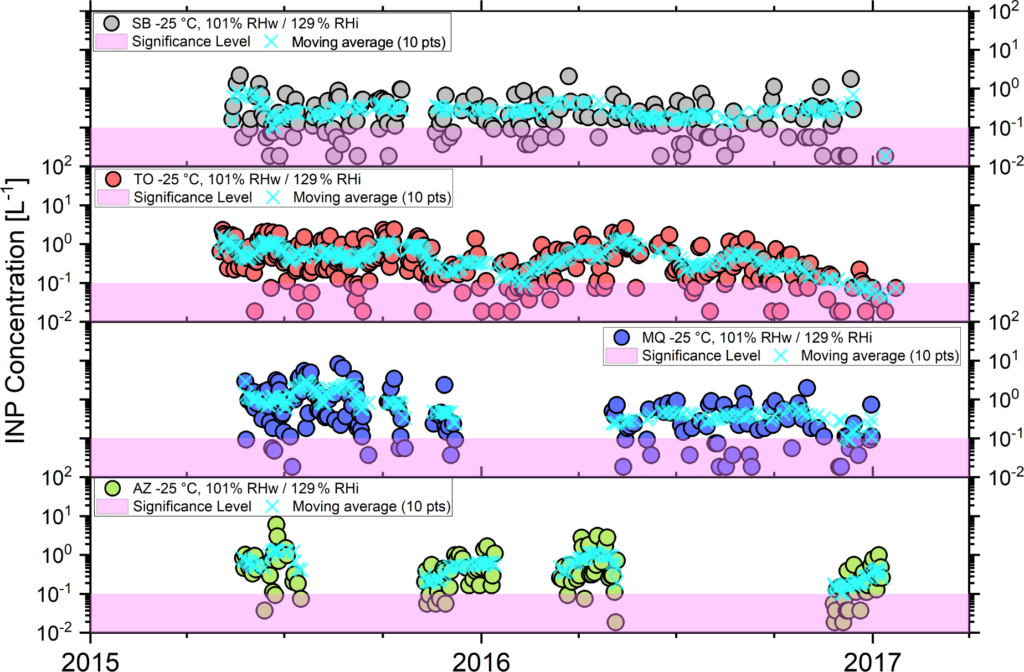

Um einige dieser Wissenslücken zu schließen, erstellten Jann Schrod und seine Co-Autoren eine Datenreihe von Langzeitmessungen von INPs. Sie sammelten fast zwei Jahre lang Daten an vier verschiedenen Standorten. Einer dieser Standorte war ATTO, der zumindest für einen Teil des Jahres als unberührt angesehen werden kann. Die anderen Standorte waren Martinique in der Karibik, das Taunusgebirge in Deutschland und die norwegische Arktis.

Ungelöste Rätsel

Die Ergebnisse überraschten die Forscher ein wenig. Das Team fand keine signifikanten Unterschiede in den INP-Konzentrationen der vier Standorte. Stattdessen lagen die Messwerte meist in der gleichen Größenordnung. Zudem konnten sie auch keine saisonalen oder überjährigen Trends feststellen. Kurzfristige Schwankungen dominierten an allen Standorten. Außerdem konnten sie keinen einzigen physikalischen oder chemischen Parameter identifizieren, der kontinuierlich mit den INPs co-variierte. Sie konnten auch keine Hinweise auf einen starken anthropogenen Einfluss auf die INP-Konzentration an den untersuchten Standorten finden, obwohl dies an städtischen Standorten anders sein könnte. Insgesamt ist es wichtig zu beachten, dass die Studie nur einen spezifischen Nukleationsmodus abdeckte und das Team nicht ausschließen kann, dass es Unterschiede und Trends gibt, die sie mit diesem spezifischen Ansatz nicht erfasst haben.

In ihrer neuen Studie konnten Jann Schrod und sein Team nicht alle Geheimnisse rund um die eiskeimbildenden Partikel entschlüsseln und stießen sogar auf einige weitere Fragen – etwas, das in der wissenschaftlichen Forschung häufig vorkommt. Entscheidend ist jedoch, dass ihre Ergebnisse die komplexe Natur der Eisnukleation unterstreichen. Durch die Erfassung dieses einzigartigen Datensatzes legten sie den Grundstein für weitere Studien. Sie betonen, wie wichtig es ist, mehr Langzeitdaten von globalen INPs an gut ausgestatteten Forschungsstationen zu sammeln, die mehr Aufschluss über diesen wichtigen Prozess geben könnten.

Schrod et al. veröffentlichten die Studie “Long-term deposition and condensation ice-nucleating particle measurements from four stations across the globe” Open Access in Atmos. Chem. Phys.

Similar articles

Anpassungen an das Law of the Wall über einem Amazonaswald erklärt durch eine spektrale Verknüpfung

In einer neuen Studie stellen Luca Mortarini und seine Kollegen einen neuartigen Ansatz zur Untersuchung der rauen Unterschicht vor, der ein kospektrales Budgetmodell verwendet. Die Originalität des Modells liegt darin, dass es die Mischungsschicht-Analogie zur Parametrisierung der Turbulenzstatistiken nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden sie mit den verschiedenen Skalen des Windgeschwindigkeitsspektrums in Beziehung gesetzt, ohne dass Annahmen über die Eigenschaften der Strömung getroffen werden.

Eiky Moraes, Cléo Dias-Júnior und ihre Kollegen wollten herausfinden, ob die lokale Topografie an ATTO die atmosphärischen Bewegungen beeinflusst. Insbesondere interessierten sie sich für die Auswirkungen der Topografie auf die Bildung von Schwerewellen. Der Vergleich von zwei Simulationen, eine mit und eine ohne Topografie, ergab einige wichtige Unterschiede in der Dynamik und Chemie der Atmosphäre.

Nur wenn sich die Luft im Inneren der Baumkronen mit der Luft darüber vermischt, kann ein Austausch stattfinden. Die physikalische Bewegung der Luft, ihre Turbulenz, bestimmt, wie gut sich diese beiden Luftschichten, die im Inneren des Kronendachs und die darüber, vermischen. Daniela Cava, Luca Mortarini, Cleo Quaresma und ihre Kollegen wollten mit zwei neuen Studien, die sie an ATTO durchgeführt haben, einige dieser Fragen beantworten. Sie wollten die verschiedenen Regime der atmosphärischen Turbulenz oder Stabilität definieren (Teil 1) und die räumlichen und zeitlichen Skalen der turbulenten Strukturen beschreiben (Teil 2).

In einer neuen Studie untersuchten Marco A. Franco und seine Kollegen, wann und unter welchen Bedingungen Aerosole eine für die Wolkenbildung relevante Größe erreichen. Solche Wachstumsereignisse sind im Amazonas-Regenwald relativ selten und folgen ausgeprägten tages- und jahreszeitlichen Zyklen. Die meisten davon finden tagsüber und während der Regenzeit statt. Aber das Team entdeckte auch einige bemerkenswerte Ausnahmen.

Es ist seit langem bekannt, dass Aerosole direkt und indirekt Wolken und Niederschlag beeinflussen. Aber nur sehr wenige Studien haben sich auf das Gegenteil konzentriert: die Frage, wie Wolken die Eigenschaften von Aerosolen verändern. Deshalb haben Luiz Machado und seine Kollegen diesen Prozess an ATTO untersucht. Konkret untersuchten sie, wie Wetterereignisse die Größenverteilung von Aerosolpartikeln beeinflussen.

Polari Corrêa und seine Co-Autoren analysierten die atmosphärische Dynamik in und über der Baumkrone während einer bestimmten Nacht an ATTO. Diese Bedingungen änderten sich im Laufe der Nacht. Auf die Turbulenzen folgten die Bildung einer Gravitationswelle und eines Tiefdruckgebiets. Dieser wurde wahrscheinlich durch die Brise vom Fluss Uatumã und das hügelige Gelände verursacht. Die Studie verdeutlicht die komplexen Dynamiken und Mechanismen in der Atmosphäre über einem dichten Wald.

Bioaerosole können als Wolkenkondensations- und Eiskerne wirken und damit die Bildung von Wolken und Niederschlägen beeinflussen. Bislang gibt es jedoch nur wenige Erkenntnisse über die Eiskernbildungsaktivität der einzelnen Bioaerosolgruppen, und atmosphärische Modelle haben bisher nicht zwischen ihnen unterschieden. Patade et al. erstellten eine neue empirische Parametrisierung für fünf Gruppen von Bioaerosolen, die auf der Analyse der Eigenschaften von Bioaerosolen an ATTO basiert: Pilzsporen, Bakterien, Pollen, pflanzlicher/tierischer/viraler Detritus und Algen. Dies ermöglicht es für jedes Wolkenmodell, die Rolle einer einzelnen Gruppe von Bioaerosolen bei der Veränderung der Wolkeneigenschaften und der Niederschlagsbildung zu erfassen.

Biogene flüchtige organische Verbindungen entfernen durch chemische Reaktionen OH aus der Atmosphäre, was Prozesse wie die Wolkenbildung beeinflusst. In einer neuen Studie zeigen Pfannerstill et al. die wichtigen Beiträge von bisher nicht berücksichtigten BVOC-Spezies und unterschätzten OVOCs zur gesamten OH-Reaktivität auf.

Obwohl in den Tropen gelegen, erlebt der Amazonas sporadisch Einbrüche von Kältewellen, sogenannte Friagem-Ereignisse. Sie haben einen erheblichen Einfluss auf das Wettergeschehen während der Zeit, in der sie auftreten, und verursachen zum Beispiel einen Temperaturabfall und eine erhöhte Bewölkung. Guilherme Camarinha-Neto und seine Kollegen fanden nun heraus, dass sie auch die Chemie der Atmosphäre beeinflussen.

Chamecki und seine Koautoren analysierten, ob die sanfte Topographie unterhalb des Amazonas-Regenwaldes die atmosphärischen Turbulenzen beeinflusst. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie Open Access im Journal of the Atmospheric Science.